行政書士はいつから勉強する?何ヶ月必要なの?【おすすめ期間】

行政書士試験合格には、何ヶ月ぐらいかかるの?

いつから勉強したら間に合うのかな?

こんな疑問にお答えします。

1年に一回しかない行政書士試験。

せっかく勉強するなら、今年度の試験に間に合うように勉強を始めたいですよね。

「始めるのが遅くて、間に合わなくなるだけは避けたい!」

そんな方におすすめな勉強期間は「1年間ほど」です。

何ヶ月必要なのかには諸説ありますが、実際に勉強して感じたのは、1年間の勉強期間がベスト!

行政書士試験を受験する一年前の11月から勉強を始めると少し余裕があり、おすすめです。

長すぎる期間もダメだと感じました。

この記事では実際に勉強した体験談を含め、

- 行政書士試験には何ヶ月必要なのか

- 具体的にいつからどう勉強したらいいのか

わかりやすく解説していきます。

行政書士の勉強をいつから始めたらいいか悩んでいる方は、ぜひ一度ご覧ください。

行政書士には何ヶ月必要?

行政書士試験合格には、1年間(12ヶ月間)の勉強期間が必要です。

特に

- 今まで1度も法律を学んだことがない

- 勉強のみに専念できない環境(仕事、育児、家事がある)

方は1年間ほどの期間があると、余裕を持って勉強を進められます。

予備校の「〇ヶ月合格」の罠

予備校などの合格体験記には「〇ヶ月で合格(とても短い期間)」などの声もあります。

しかし予備校などの「何ヶ月で合格しましたか?」に対する回答は、真に受けてはいけません。

なぜなら予備校は自分たちのところで受講してほしいので、優秀な一部の人の声をピックアップしているからです。

合格体験記の「何ヶ月で合格しましたか?」の回答は、話半分に聞くぐらいがちょうどいい。

ムリなく一発合格したいなら、1年間はほしいです。

行政書士は何ヶ月必要?「1年間」の勉強期間がほしい理由

行政書士はかんたんって聞くし、もっと短い期間でも良くない?

実際は思ったようにいかなかったよ。

私は8か月間の勉強期間だったけど、ちょっと足りなかったかも。

行政書士試験に1年間の勉強期間がほしい理由は、大きく以下の3つです。

- 法律の理解に時間がかかる

- 試験日までのトラブルに対応できる

- モチベーションが続きやすい

①法律の理解に時間がかかる

1年間の勉強期間がほしい理由の1つめは、法律の理解に時間がかかるからです。

初めて勉強する法律のこと。

私は法律の基本が全くわからないまま勉強を始めたので、思っていた以上に勉強がスムーズに進みませんでした。

私の勉強のスタートはまさかの「テキストにフリガナを書くこと」です。

普段は使わない法律用語が続くテキスト。

そもそも漢字が読めずとても苦労しました…。

法律は思ってる以上に難しい。

理解に時間がかかることを前提に、ちょっと長めの期間設定(1年間)がおすすめです。

②試験日までのトラブルに対応できる

1年間の勉強期間がほしい理由の2つめは、試験日までのトラブルに対応しやすいからです。

何もなくスムーズに試験日を迎えられたらいいのですが、何かしらトラブルが発生するもの。

自分、仕事、家庭のこと…

何かあるために勉強の手が止められてしまい、スケジュールが狂ってしまいます。

実際に私は試験日までの間に、大きなトラブルが3つありました。

- 突然派遣の仕事が打ち切り

→次の仕事探しに追われる - 直前に試験会場変更(コロナの影響)

→行き方調べに時間ロス&不安爆発 - 試験1ヶ月前に体調不良で入院

→勉強どころではない

こんなに重なる?ってほど、トラブルが連発。

ほんと勉強できない…涙

私は8ヶ月前からの勉強でしたが「もう少し早く勉強を始めておけば、無理せずにすんだのに」と後悔しています。

トラブルで勉強スケジュールが崩れても大丈夫なくらい、余裕をもって1年ほど前から勉強を始めると良いです。

③モチベーションが続きやすい

1年間の勉強期間がほしい理由の3つめは、モチベーションが続きやすいからです。

勉強期間は長ければ長いほどいい気がしますが、実はそうでもない。

長すぎる勉強期間は気持ちがダレてしまい、モチベーションも保ちづらいです。

まだ時間あるしいいや〜。明日はやめよう。また明日…

勉強期間が長すぎると、モチベーションは徐々に下がっていきます。

息切れせず勉強を続けられる期間として、1年くらいがベストです。

2年、1年半ぐらいの勉強期間をとっていたら、挫折していたと思います。

期間は長すぎるのも良くない。

行政書士はいつから勉強する?

行政書士はいつから勉強したらいいのか?

必要な勉強期間が1年間だと仮定すると、

行政書士試験を受験する「1年前の11月から」勉強を始めるのがおすすめです。

いつから勉強するか、期間にこだわらなくていい

1年前の11月なんてとっくに過ぎてるんだけど…。

もう間に合わないの?

いつから勉強するかにこだわらなくても大丈夫だよ!

期間の目安は1年間ですが、もう少し短い期間でもなんとかなります。

実際に私も行政書士試験を受験する年の4月から勉強を始めましたが(試験まで8か月間)、一発合格しています。

いつから勉強したらいいかはあくまで目安にし

- 試験日までに確保できる勉強時間(800時間~)

- 勉強のペース

を考えて勉強期間を設定してください。

勉強時間の目安は800時間〜です。

これより短いとしんどいです。

参考:【実際に必要な勉強時間の目安】行政書士の勉強時間の平均・最短は?

まとめ:行政書士はいつから勉強する?「1年前から」がおすすめ

行政書士に合格するためには、いつから勉強したらいいのか?

実際に行政書士試験を受験した私のおすすめは「1年前の11月から」です。

(行政書士試験は例年11月上旬)

1年前から勉強を始めると、少し余裕がある。

トラブルがあったときにも対応しやすく、スムーズに勉強が進められます。

また行政書士の独学はハードなので、本気で合格を目指す方は通信講座がおすすめです。

低価格の行政書士講座(スタディング)なら、50,000円以下でも勉強できます。

スタディングでは現在「夏の合格応援キャンペーン

質問できる人気コースが5,500円オフで始められます。

さらにここから⇒《無料会員登録》で15%クーポン配布中!!(通常は5%オフ)

年に数回しかない大幅割引が重なるチャンス。迷っている方は今!!がおすすめです。

スタディングでは今申し込みする方限定で、引き続き2026年度版も受講できます。

来年度まで考えて勉強できるのは、スタディングだけ!!

(他の行政書士講座では、来年度は別途料金が必要です)

「今年はもう間に合わないかもしれないから、来年度も考えて勉強したい」

そんな方は、スタディングで今から先取りして始めることをおすすめします。

最短合格を狙いたい方は、妥協せずに通信講座をおすすめします!!

- 低価格×スマホで勉強するならスタディング

→スタディング(studying)の口コミ・評判をみる - ガッツリ勉強&フルサポートなら資格スクエア

→資格スクエアの口コミ・評判をみる

「行政書士を受験する!」と決めた方はこちらもあわせて。

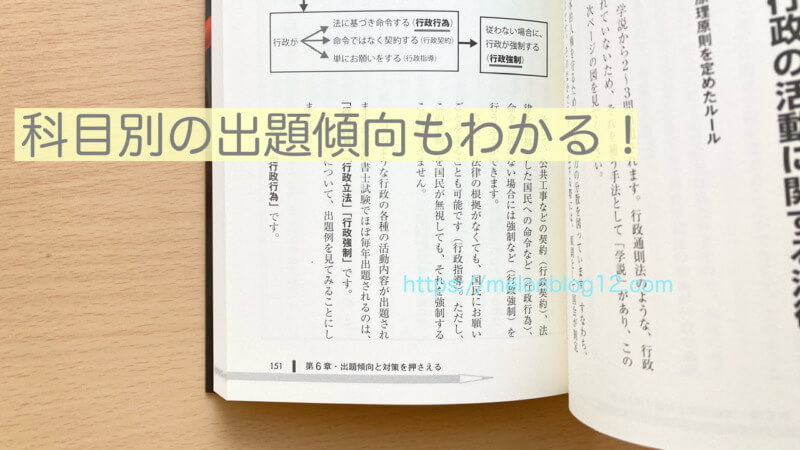

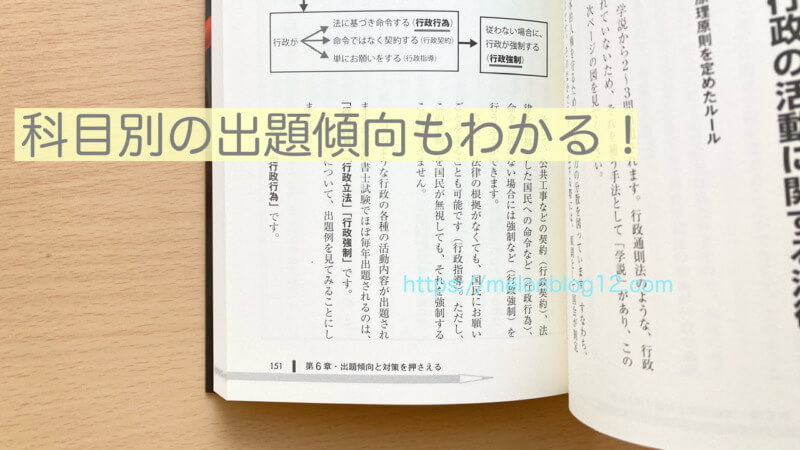

行政書士試験のポイント~出題傾向まで、一目でわかります。

定価1,780円の市販本ですが、今ならクレアールにここから⇒《無料資料請求》するだけで0円でもらえます。

私も勉強前に読んだおすすめの合格戦略本です。

サラッと読むだけでも勉強効率が違ってくるので、ぜひ!

以上、実際に行政書士試験を受験して合格した私の《行政書士はいつから勉強する?おすすめの勉強期間》でした。

最後までご覧くださり、ありがとうございました!

おすすめ行政書士講座ランキングも最新版に更新しました。

2025年度に向けてこれからはじめる方は、ぜひ参考にご覧ください。

- 何から勉強を始めたらいいの?

⇒【初心者の勉強法】行政書士試験、何から勉強を始める?|手順を解説 - 合格率が低い本当の理由

⇒【行政書士の合格率が低い理由】本当の難易度は?|合格者が語る - 行政書士は独学でも合格できる?

⇒初心者は行政書士の独学は無理?【独学が厳しい3つの理由】